Padは何台もいらない?第十世代とminiを手放した理由

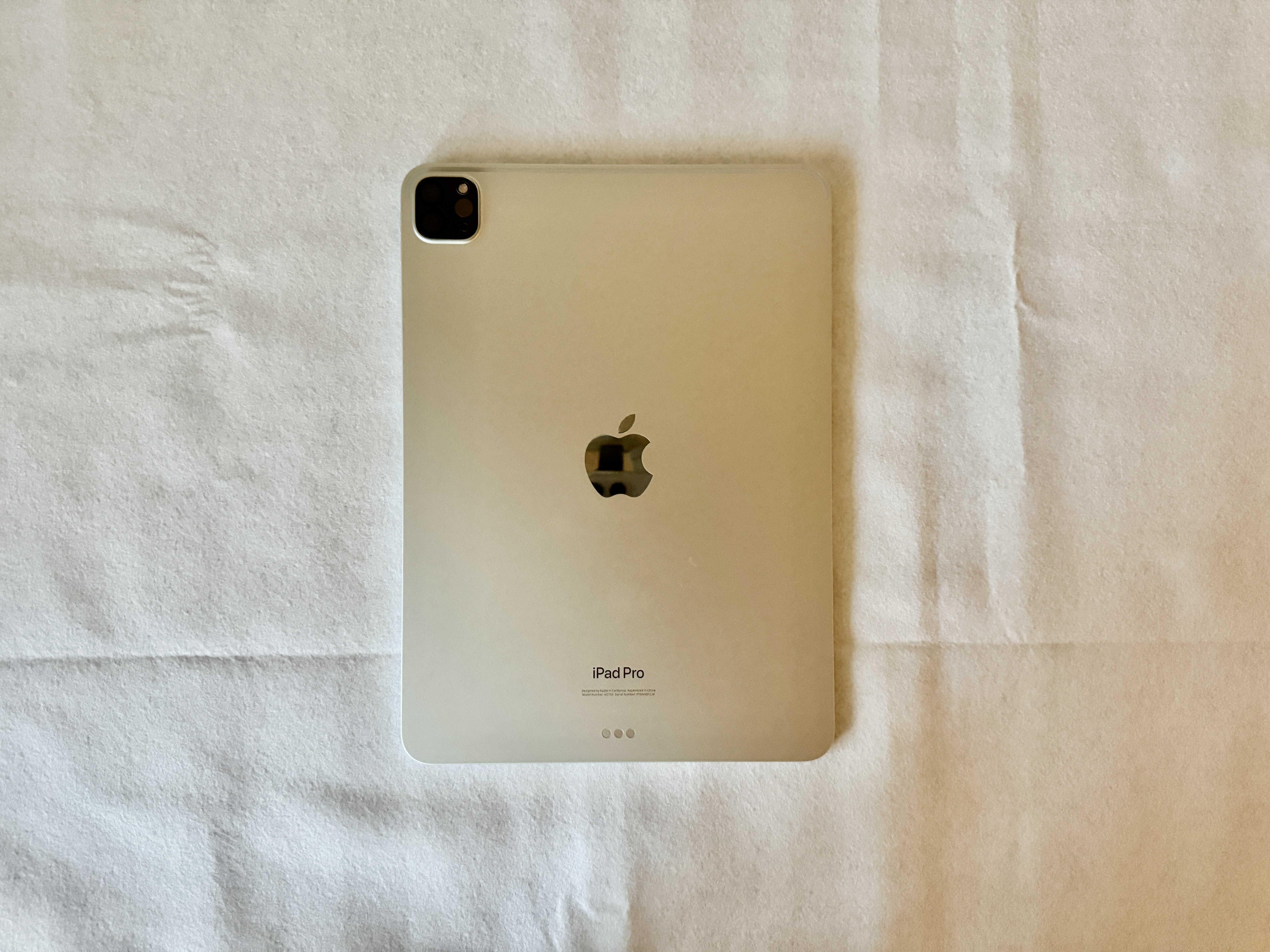

シンプルになったデスク、残ったのはiPad Pro 1台のみ

2台のiPadを所有していた過去

かつて私は「用途別最適化」を信じて、iPad無印、iPad miniの2台を使い分けていました。「無印はサブ機とノート用」「miniは外出先用と読書用」という具合に。しかし、実際の使用状況を振り返ってみると、意外な事実が見えてきました。

📊 使用頻度の現実

iPad無印:毎日(ノート用、macのサブ機的役割)

iPad mini:週1-2回(動画、読書、ネットサーフィーン)

問題:同期の手間、管理コスト、罪悪感

iPad miniを手放した理由

iPad miniは確かに軽量で持ち運びやすく、電子書籍には最適なサイズでした。しかし、iPhone 15 Proの画面が大きくなったことで、外出先での軽作業はほぼiPhoneで完結するように。わざわざminiを持ち出す場面が激減し、自宅でも「中途半端なサイズ」として使いどころに困ることが増えました。

また、読書をするだけのみだったらkindleだけでもいいと考え、むしろipad miniだとyoutubeなど他の誘惑で読書に集中できないと感じ、余計にipad miniの使い方が分からなくなってしまいました。

iPad mini 用途別評価レビュー

おすすめ用途:電子書籍・ブラウジング・軽作業・PDF閲覧

注意点:中途半端なサイズ感、iPhoneと用途が重なりやすい

使いどころ:Kindle代わりや旅先でのメモ書きにちょうど良い

- 携帯性 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️:片手でも持てる軽さ。カバンにもすっぽり収まる。

- 読書体験 ⭐️⭐️⭐️⭐️:Kindle代わりに最適。画面サイズも絶妙。

- 生産性 ⭐️⭐️☆:Split Viewには狭く、タイピングにはやや不向き。

- 汎用性 ⭐️⭐️⭐️:iPhoneやMacとの境界が曖昧で用途がかぶりがち。

- 価格満足度 ⭐️⭐️⭐️:やや高価格帯。1ジャンル特化型の印象。

iPad 第10世代を手放した理由

iPad 第10世代に関しても、キーボードやApple Pencil第1世代との相性が思っているより悪く、画面の解像度や処理性能に物足りなさを感じる場面が徐々に増えていきました。とくに複数アプリを立ち上げながらの作業や、ノートアプリでの滑らかな手書きには限界があり、「この作業、本当はもっと快適にできるのに…」という小さなストレスが積み重なっていたのです。

結果として、どちらも「悪くはないけど、どこか決め手に欠ける」。というより、わざわざお金をかけてまで使い用途が中途半端なまま使ってもストレスになるだけと感じました。

iPad 第10世代 用途別評価レビュー

おすすめ用途:動画視聴・ノートアプリ・サブディスプレイ

注意点:Apple Pencil 第1世代、Magic Keyboard非対応

使いどころ:学習・資料閲覧用の家庭用タブレットとして◎

- 画面サイズ ⭐️⭐️⭐️⭐️:10.9インチで資料や動画が見やすい。

- コスパ ⭐️⭐️⭐️⭐️:価格と性能のバランスは良好。

- アクセサリ互換性 ⭐️⭐️:第1世代Pencil + 変換アダプタが面倒。

- 処理性能 ⭐️⭐️⭐️:普段使いには問題ないが重作業には不向き。

- 作業効率 ⭐️⭐️⭐️:ノート用途は〇、マルチタスクは△。

1台に絞ったメリット

新しくiPad Pro 1台に絞ったことで得られたメリットは想像以上でした。まず、「どのiPadを使おうか」という選択の疲れがなくなりました。データの同期を気にする必要もなく、Apple Pencilや充電器などのアクセサリーも1セットで済みます。そして何より、1台を徹底的に使い込むことで、その機能を最大限活用できるようになりました。

最終的に決めたiPad Pro - すべてを1台で

デスクもスッキリ - 選択の疲れからの解放

✨ ipad pro1台化のメリット

- • 選択の疲れからの解放

- • アクセサリー管理の簡素化

- • 1台への習熟度向上

- • 罪悪感の解消(使わないデバイスへの)

- • 経済的メリット(売却益 + 維持コスト削減)

“モノを減らす”がくれた余白

デバイスに囲まれた暮らしから一歩引いて、「本当に使う1台」を選んだことで、思考にも余白が生まれました。無理に活用しようとするストレスも、日々の充電や同期の煩わしさも消えて、「今やるべきこと」に自然と集中できるようになったのです。

複数のiPadを管理することは、便利さよりも判断と管理のコストを伴いました。でも今は、“ひとつで足りる”という安心感のなかで、より自由に、よりシンプルに過ごせています。少ないからこそ深く使える。それが、自分の中での満足度の高さにつながっている気がします。

次にデバイスを選ぶなら...

“多機能”より“本当に使うか”を基準に

用途を増やすより、習熟度を深めたい

持ち運び・処理速度・ペン対応を総合判断

買う前に「2週間後の自分が使ってるか?」を想像してみる